「よし、独立して事業を始めよう!」

そう決意したあなたにとって、まず立ちはだかるのが「届出」の壁です。

「開業届って聞いたことあるけど、それだけ出せばいいの?」

実は、個人事業主としてスムーズに事業をスタートさせるには、いくつかの書類提出が必要です。

本記事では、まず全体像をつかめるように「開業時に必要な届出一覧」をチェックリスト形式で紹介。

その上で、最も重要な書類の一つである「開業届」について、提出の流れ・注意点・活用方法を、専門家の視点から徹底解説します。

目次

1.個人事業主の開業時に必要な届出【チェックリスト】

「開業するなら、とりあえず“開業届”を出さなきゃいけないんでしょ?」

そんなふうに、なんとなく“紙1枚の書類”のことを思い浮かべていませんか?

実はそれ、半分正解で半分不正解です。

開業の際には、、税務署や自治体、必要に応じて労働基準監督署・ハローワークなど、複数の機関に届出しなければなりません。

「開業届を出す=起業の第一歩」ではありますが、それ1枚では不十分なことも多いということ。

そこで、この章では、個人事業主が開業時に提出すべき書類を、

✅ 書類名

✅ 提出の目的

✅ 提出先

✅ 提出期限

✅ 対象者(どんな人が出すのか)

といったポイントごとに一覧でまとめました。

これから開業するあなたが、「何を・いつ・どこへ」出せばいいのを、まずはこのチェックリストで整理していきましょう。

| 書類名 | 目的 | 提出先 | 提出期限 | 対象者 |

|---|---|---|---|---|

| 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書) | 開業を税務署に知らせる | 税務署 | 開業から1ヶ月以内 | すべての個人事業主 |

| 所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告特別控除(最大65万円)を受ける | 税務署 | 開業から2ヶ月以内 | 青色申告を希望する人 |

| 事業開始等申告書(自治体) | 住民税・事業税の課税のため | 都道府県税事務所・市区町村 | 開業後速やかに※自治体による | 多くの自治体で義務 |

| 雇用保険適用事業所設置届/被保険者資格取得届 | 雇用保険への加入 | ハローワーク | 雇用開始日から10日以内 | 従業員を雇う場合 |

| 労災保険の成立届/概算保険料申告書 | 労災保険への加入 | 労働基準監督署 | 雇用日から10日以内 | 従業員を雇う場合 |

| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与を支払う事業所の登録 | 税務署 | 支払開始後1ヶ月以内 | 従業員・家族に給与を支払う場合 |

| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 源泉所得税の支払を年2回にまとめる | 税務署 | 随時(早めが望ましい) | 給与支払いが月1回以上ある場合 |

| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 家族への給与を経費にするため | 税務署 | 給与を経費にする年の3月15日まで。1月16日以降に開業した場合は、2ヶ月以内 | 青色申告で家族を専従者にする場合 |

このように、「開業届をする」という行為は、「開業届」1枚出すだけではなく、事業者として必要な各種の届出の“入口”にすぎません。

次章では、この中でも全ての事業者が提出すべき「開業届」について、提出ステップ・注意点・控えの使い道まで、より具体的に解説していきます。

2.開業届の提出ステップと注意点【時系列で解説】

前章で、開業時には複数の届出があることをご紹介しました。

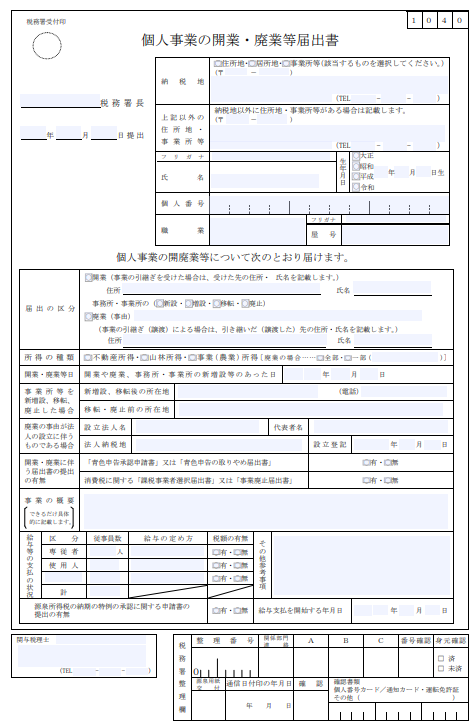

その中でも、すべての個人事業主が提出すべき基本中の基本が「開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)」です。

この章では、開業届の役割と提出の流れを、ステップ形式で丁寧に解説していきます。

「そもそもなぜ必要?」「どこでもらえる?」「何を書けばいい?」といった疑問にもお答えします。

ステップ1:開業届とは?まずは役割を理解しよう

正式名称:「個人事業の開業・廃業等届出書」

提出先:納税地を管轄する税務署

提出期限:開業から1ヶ月以内(原則)

提出者:事業所得・不動産所得・山林所得を得るすべての個人

📌 この届出を出すことで「私は個人で事業を始めました」と国に宣言することになります。

これにより、税務署はあなたに確定申告に関する案内を送ってくれるようになり、事業者としてのスタートが正式に認められます。

ただし、年間所得(収入−経費)が20万円以下の副業なら、確定申告も不要で、開業届も実務上出さないことがあります。

ステップ2:提出準備(事前に決めておくべき内容)

開業届の記入にあたり、以下の内容をあらかじめ決めておきましょう。

| 項目 | 内容・ポイント |

| 開業日 | 実際に事業を始めた日(仕入れ、請求、営業開始、SNSで販売開始など「実質的な開始日」でOK) |

| 屋号 | 任意。なくてもOK。店舗名・サービス名にしたり、本名を避けたい場合に設定 (あとで口座名にも影響) |

| 事業内容 | できるだけ具体的に(例:Webサイト制作、アクセサリー販売など) |

| 事業所所在地 | 自宅でも可。副業でも自宅を「主たる事業所」とするのが一般的 |

| 青色申告の有無 | 最大65万円の控除あり。希望する場合は、別途「青色申告承認申請書」を提出(開業から2ヶ月以内) |

💡青色申告とは?

青色申告とは、簡単にお伝えすると、日々の売上や経費などを記録し、正確に経理処理を行う代わりに、税金面での優遇が受けられる制度です。

例えば…

・最大65万円の所得控除が受けられる

・赤字を3年間繰り越せる

・家族への給与を経費にできる(要件あり) などの優遇が受けられます。

🔶 節税したいなら、青色申告は必須!

「多少手間はかかるけど、メリットが大きい」制度なので、これから本気で事業を続けていくなら、絶対に選択することをおすすめします。

最近は、初心者でも使いやすい会計ソフトが充実しており、初心者でも青色申告は十分に対応可能となっています。

ステップ3:用紙の入手と書き方

【用紙の入手方法】

・税務署の窓口でもらう

・国税庁HPからPDFダウンロード 👉 開業届ダウンロード

・e-Taxでオンライン提出する場合は、ソフトに直接入力

【開業届の書き方】

手書き/パソコンどちらでも問題ありません。

記入すべき欄は、そこまで多くはありませんが、聞きなれない言葉も多く、手が止まってしまう方も少なくはありません。

詳しい書き方については、こちらで解説していますので参考にしてください。

▶【個人事業主の開業届の書き方ガイド】誰でも簡単16ステップ!起業の専門家が丁寧に解説!

開業届を提出する際は、控え用として必ずもう1部コピーを取っておきましょう。

税務署では控えを自動的に用意してくれることはありません。

自分で控えを準備し、収受印入りの控えを保管しておくことが必要です。

この開業届の控えは、個人事業主としての“開業を証明する書類”となり、銀行口座の開設、クレジットカードの申し込み、賃貸契約、補助金の申請など、さまざまな場面で提出を求められることがあります。

また、2025年1月(令和7年)からは、税務署で開業届や申告書の控えに「収受日付印」を押して返す対応が廃止されました。

代わりに、「提出日」と「税務署名」を記載した「リーフレット」が、希望者に配布されています。

📌 このリーフレットが、開業届を税務署に提出した事実を証明する書類となります。必ず受け取り、開業届と一緒に、大切に保管しておきましょう。

ステップ4:提出方法と提出先

開業から1か月以内に、納税地を管轄する税務署へ提出します。

提出方法は次の3種類があります。

①税務署窓口へ持参

②郵送

③e-Taxでオンラインで提出

それぞれの提出方法の注意点を解説していきます。

①税務署窓口へ持参【おすすめ】

窓口へ提出をすると、その日のうちに控えを受け取ることができます。

また、間違い等の不備があった場合もその場で修正ができるのでおすすめです。

提出先は、納税地を所轄する税務署です。

所轄税務署は国税庁のHPより確認してください。

▶国税庁「国税局・税務署を調べる」

受付時間は平日8:30~17:00、土・日・祝日は閉庁日のため注意してください。

必ず開業する本人が税務署に出向くようにしてください。

〈持ち物〉

(全員)

・開業届 ※提出用と控え用の2部(控え用はコピー可)

・マイナンバーカード ※マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバー確認書類(通知カード・住民票)と本人確認書類(運転免許書・パスポート)

・印鑑 ※認印可。ただしシャチハタなどのスタンプ式は不可

(青色申告を希望する人)

・所得税の青色申告承認申請書 ※提出用と控え用の2部

(従業員を雇用する人)

・源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書 ※提出用と控え用の2部

(家族に給与を支払う場合)

・青色専従者給与に関する届出・変更届出書 ※提出用と控え用の2部

②郵送

税務署に行く時間が取れない方や、遠方にお住まいの方は、開業届を郵送で提出することができます。

ただし、控えの準備や返信用封筒の同封など、郵送ならではの注意点があります。

まず、開業届は1部作成して、あなたの住所地を管轄する税務署に郵送します。

そして、提出前に控えとしてもう1部コピーを取り、手元に保管しておきましょう。

この控えは、後日返送される提出を証明する「リーフレット」と一緒に保管することで、「開業の証明書類」として利用できます。

また、提出時には切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。

郵送による提出では、税務署から「リーフレット」が返送されます。

このリーフレットには、提出日と税務署名が記載されており、開業届を提出した証明として扱われます。

このリーフレットは、銀行口座の開設、クレジットカードの申し込み、賃貸契約、補助金申請などで、証明書として使用されます。必ず大切に保管しましょう。

〈郵送するもの一覧〉

(全員)

・開業届(原本)※控えとしてコピーをとり、コピーは郵送せず手元で保管しておく。

・マイナンバーカードのコピー

※マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバー確認書類(通知カード・住民票)と本人確認書類(運転免許書・パスポート)のコピー

・返信用封筒 ※あなたの住所・氏名を記入、切手を張り付けておく

(青色申告を希望する人)

・所得税の青色申告承認申請書 ※控えとしてコピーをとり、コピーは郵送せず手元で保管しておく。

(従業員を雇用する人)

・源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書 ※控えとしてコピーをとり、コピーは郵送せず手元で保管しておく。

(家族に給与を支払う場合)

・青色専従者給与に関する届出・変更届出書 ※控えとしてコピーをとり、コピーは郵送せず手元で保管しておく。

開業届は、大切な書類ですので簡易書留やレターパックなど追跡が可能な方法で送るようにしましょう。

郵送の場合、おおよそ1週間程度で「リーフレット」が返送されてきます。

📝 補足:以前との変更点について

以前は、開業届を2部作成し、そのうち1部に税務署が「収受日付印」を押して返してくれるという対応が行われていました。

しかし、2025年1月(令和7年)からはこの対応が廃止され、代わりにリーフレットによる提出証明の方式に変更されています。

したがって、控えを税務署に送る必要はなくなりましたが、自分でコピーを残しておくことは今も非常に重要です。

③e-Taxでオンライン提出

開業届は、必要な環境が揃っていれば、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使ってオンラインで提出することも可能です。

e-Taxを使えば、24時間自宅からオンライン上で提出が可能になり、控え(開業届のデータとメッセージボックスに届いた受信通知)もPDF形式でダウンロードできます。

このデータが、開業届を提出した証明としての役割を果たします。

【e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使ったオンラインで提出に必要な環境】

(PCで提出する場合)

・マイナンバーカード

・ICカードリーダライタ または、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン

(スマホで提出する場合)

・マイナンバーカード

・マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン

ただし、オンライン申請をするためには以下の事前準備が必要です。

①利用者識別番号の取得

利用者識別番号とは、e-Taxを利用する際に必要な16桁の番号です。

マイナンバーカードをお持ちであれば、e-Taxのサイトから取得できます。

取得方法について詳しくは、e-Taxのサイトから確認してください。

▶e-Tax「ご利用の流れ」

②電子証明書の取得

電子証明書とは、「本人であること」や「書類の内容が改ざんされていないこと」を証明するための“デジタルの証明書”です。

マイナンバーカードを持っている人は、原則としてこの電子証明書(署名用・利用者証明用の2種類)がカード内に組み込まれています。

ただし、有効期限が切れていたり、発行時に「不要」と申請していた場合は使えないため、必要に応じて市区町村窓口で確認・再設定が必要です。

③e-Taxソフトのダウンロード

以下のサイトから、ソフトをダウンロードしてください。

▶e-Taxソフトについて

ダウンロードができたら、事前準備は完了です。

詳しい操作方法については、こちらにマニュアルが掲載されています。

▶e-Taxソフト マニュアル

e-Taxは便利な仕組みですが、マイナンバーカードの取得やデジタル環境の整備など、事前準備が多いのがネックでもあります。

3.開業届の控えは“超重要書類”

開業届の控えは、個人事業主であることを証明する唯一の“公的書類”です。

様々な場面で、提出が求められることがあります。

※注意※

2025年1月以降は、税務署が収受印を押して返してくれる対応は廃止されました。

その代わり、「提出日」と「税務署名」が記載されたリーフレットが配布されます。

このリーフレットが、開業届を税務署に提出した事実を証明する書類となります。

開業届と一緒に、大切に保管しておきましょう。

📌 よくある提出先と利用シーン

・事務所・店舗などの賃貸契約時

・事業用銀行口座開設時(屋号付き口座など)

・事業用クレジットカード申し込み時

・補助金や助成金申請時(事業者である証明に必要)

4.よくある質問(FAQ)

Q1. 開業届を出し忘れたらどうなる?

A. 原則、罰則はありませんが、青色申告の特典などが使えなくなるリスクあります。

Q2. 開業届を出すタイミングはいつ?

A. 原則として、開業日から1か月以内。ただし遅れても出すこと自体は可能です。

Q3. 開業届を出すだけで、青色申告できる?

A. いいえ。「青色申告承認申請書」も別途提出が必要です。

Q4. 開業届って副業でも出す必要ある?

A. 年間の所得が20万円以下の副業や、フリマアプリなどで一時的な収入を得た場合は開業届の提出の必要はありません。

基本的に、副業でも継続して事業を行う予定がある場合は、開業届の提出が義務付けられていますが、年間所得が20万円以下の場合は開業届の提出はありません。

年間所得が20万円を超えると確定申告の必要があるため、所得が20万円を超えるタイミングで開業届を提出するようにしましょう。

また、フリマアプリやネットオークションで一時的な収入で、継続的な事業ではない場合は、開業届の提出は不要です。

※年間所得とは、収入から必要経費を引いた額のことを指します。

例えば、1,500円で仕入れた玩具を、3,000円で販売した場合の所得は、「3,000円―1,500円(仕入代金)=1,500円」となります。

Q5. 開業届の控えをなくしてしまったらどうすればいい?

A.税務署で再発行してもらうことができます。

具体的には、個人情報開示請求の手続きを行い再発行してもらいます。

手数料として300円かかることに加え、手続きをしてから開業届の控えを受け取れるまで、2週間から1ヶ月程度の時間を要します。

5.まとめ|開業届は“事業の第一歩”を証明する大切な書類です

個人事業を始めるなら、開業届の提出は避けて通れません。

提出そのものはそこまで難しくありませんが、「控えの準備」や「一緒に出すべき書類」、「青色申告をするなら別途手続きが必要」など、注意すべきポイントがいくつかあります。

特に大切なのは、「控えを自分で用意すること」と「控えが個人事業主としての証明になる」という点です。

控えは、屋号付き口座の開設やクレジットカードの申請、補助金の申請など、さまざまな場面で活躍します。

また、節税を考えるなら、青色申告の承認申請書の提出も忘れずに。

帳簿付けが必要になりますが、最近では会計ソフトの活用でハードルもグッと下がっています。

✅ 最後にもう一度チェック!

☐ 開業届は提出したか?

☐ 控えをコピーして保管したか?

☐ 提出確認リーフレットも一緒に保管したか?

☐ 青色申告承認申請書の提出も済ませたか?

☐その他、開業時に必要な届出はしたか?

この記事を参考に、スムーズに開業手続きを完了させ、自信をもって事業をスタートさせましょう!

コメント